Zwischenzeitlich führte ich dann ein Telefonat mit dem deutschen Solarmodellflugass Dr. Schäper, in dessen Verlauf ich auch das Problem des kleinen Solarreglers zu Sprache brachte. Er riet mir, es doch einfach mit einem 'Normalregler' zu probieren. Wie der Zufall so wollte, bot zur gleichen Zeit die Firma WES-Technik gerade einen winzigen neuentwickelten Hochfrequenzregler mit 60 kHz an. Seine Attribute: besonders für Glockenankermotoren und vor allem für Teillastbetrieb besonders geeignet. Mit dem für dieses Projekt in Frage kommenden Motor hohen Wirkungsgrades hatte ich schon lange vorher beim Studium des MAXON-Kataloges geliebäugelt.

Was nun noch fehlte, war ein kleines, leichtes Getriebe mit einer Untersetzung von 6:1. Da ich mit dem Marx-Pile-Planetengetriebe bei entsprechendem Umbau recht gute Erfahrungen gesammelt  hatte, bestellte ich mir ein Mini-Pile, das ich mit einiger Mühe - Beschaffung eines passenden Ritzels und 1,5 mm Schrauben - an dem winzigen maxon DC motor* ( Ø 16mm, Länge 40 mm) anflanschte. Eine Strommessung nach getaner Arbeit ließ das Herz höher schlagen. Der Getriebeverlust war bei Betriebsspannung vernachlässigbar gering. Als ich dann noch den Regler erhielt und die Standmessungen des nun kompletten Antriebteiles zur vollsten Zufriedenheit verliefen, ging es an das Finden der passenden Luftschraube. Mit meinem Luftschraubenrechenprogramm wurden ziemlich schnell Durchmesser und Steigung ermittelt und schon in eineinhalb Tagen war die Ahorn-Klappluftschraube 320/254 fertiggestellt. hatte, bestellte ich mir ein Mini-Pile, das ich mit einiger Mühe - Beschaffung eines passenden Ritzels und 1,5 mm Schrauben - an dem winzigen maxon DC motor* ( Ø 16mm, Länge 40 mm) anflanschte. Eine Strommessung nach getaner Arbeit ließ das Herz höher schlagen. Der Getriebeverlust war bei Betriebsspannung vernachlässigbar gering. Als ich dann noch den Regler erhielt und die Standmessungen des nun kompletten Antriebteiles zur vollsten Zufriedenheit verliefen, ging es an das Finden der passenden Luftschraube. Mit meinem Luftschraubenrechenprogramm wurden ziemlich schnell Durchmesser und Steigung ermittelt und schon in eineinhalb Tagen war die Ahorn-Klappluftschraube 320/254 fertiggestellt.

*Firmenbezeichnung.

Für das Modell wurden als Hauptwerte projektiert: ein Gesamtgewicht von max. 500 g und eine Rechtecktragfläche, die im geraden Mittelteil 36 Schindelstrings, 12 V geschaltet, auf der Druckanstiegsseite Platz bietet. Für die benötigte V-Form waren zwei mit Bajonettverschluß versehene, abnehmbare Stabilisatorohren vorgesehen. Gesamtfläche 0,3 m². Der Profilentwurf wurde für relativ große Geschwindigkeitsbereiche und wegen der kleinen Streckung (Λ=8.78) mit mäßigen Ca-Werten gestaltet, um den cwi -Wert niedrig zu halten. Für das Gesamtkonzept nutzte ich meine langjährige Entwicklungsarbeit der Klein-Elektro-Segler 'RC-Holiday' und 'min-Re' voll aus.

Zunächst wurde zwecks Testflügen das Modell für normalen Elektroflugbetrieb mit einem 6-zelligen 500er Akku versehen und ohne Solarzellen belegt. Allerdings stattete ich zeichnerisch wie auch baulich die Druckanstiegsseite des Profils bereits mit einem entsprechenden Polygonzug für die spätere Belegung mit 3 Reihen Solarzellen aus. Beim Rumpf kehrte ich aus Gewichts-und Festigkeitsgründen zu einer fast schon vergessenen, kombinierten Kasten-Stäbchenbauweise zurück. Als das Modell fertiggestellt war, kam der große Moment der Abwaage. Heureka! Ich war, trotz hervorragender Festigkeit, unter dem angestrebten 500g-Limit geblieben.

Bei dem herrlichen Sommer dieses Jahres 2000 mußte ich nicht lange auf einen ruhigen Tag für den ersten Probeflug warten. Sollte die ganze Rechnerei einen Sinn haben, dann mußte das Modell bei Vollstrom mit mehr als 1 m/s steigen. Es gibt Modelle, die hat man bereits beim ersten Handstart ins Herz geschlossen. Bei diesem Modell geschah es beim ersten Motorflug. Ich muß wohl die Wirkungsgrade in der Verbraucherkette allesamt zu niedrig angesetzt haben, denn das Modell stieg so schnell weg, daß ich sofort und ab da nurmehr mit Knüppel auf Halbstrom einherflog.

Jetzt packte mich vehement das Solarfieber. In wenigen Tagen war das Modell auf Solarflug umgerüstet und jetzt kam besondere Freude auf. Die Abwaage ergab ein Endgewicht von 425g, also weniger, als mit dem 500er NC-Akku. Ein am Balkon durchgeführter Motorlauf verlief abermals vielversprechend. Wieder ging es voll Erwartung Erwartung zum Testgelände. Und wirklich. Bei gar nicht so toller Einstrahlung (knappe 70 mW/cm²) stieg das Modell zügig weg und einmal mehr genügte zum 'Obenbleiben' Halbstrom.

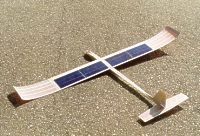

Wann immer es nun die Wetterlage zuließ, war das Modell im Einsatz. Anläßlich des Antik-Modellflugtreffens am Spitzerberg gelang Alfred Haiden beim Start zum 'Spazierenfliegen' der nebenstehend abgebildete Sonntagsschnappschuß der Version mit gerader V-Form. Das Modell flog so perfekt, daß keinerlei Grund vorlag, irgendwelche Änderungen daran vorzunehmen. Vielmehr war es blanke Neugier, die mich dazu bewog herauszufinden, ob mit einer geschwungenen V-Form der 'Ohren' eines genauen Viertelellipsenseitenrisses und einem widerstandsmindernden Profilstrak eine Sinkgeschwindigkeitsverbesserung einherging. Baulich war dieses kleine Projekt eine Herausforderung. Sie wurde aber dadurch belohnt, daß die neuen Ohren auf das Gramm genau das gleiche Gewicht wie ihre planen Vorgänger aufwiesen. Die folgenden Flugtests zeigten zumindest keine Verschlechterung der Gleitflugeigenschaften, jedoch eine spürbare Verhärtung der Richtungsstabilität. Man könnte also die y-Achse der Ellipse noch niedriger halten und bekäme dadurch noch mehr waagrechte Fläche. (Dazu siehe auch entsprechende Fotos und Zeichnung).

Hier nun einige technische Details und Erläuterungen des Flugmodells der letzten Version:

Flügelfläche 0,3 m², Gewicht: 4,17 N, Flächenbelastung: 13,87 N/m², Spannweite 1,625 m, reine Rumpflänge 1,03 m, Sinkgeschwindigkeit vy = 0,36 m/s, Gleitfluggeschwindigkeit vx = 5,0 m/s, Profil: C 991. Bauweise: Balsa/Kiefer gemischt und Papier/Micafilm Bespannung.

Bevor auf den Solargenerator näher eingegangen wird, einige Sätze darüber, was  wir mit unserem Sehorgan als Licht wahrnehmen. Die Physik beschreibt Licht als einen Wellenvorgang deren Wellenlänge extrem klein ist, spricht aber auch von Lichtteilchen, die Photonen oder Lichtquanten genannt werden. Letztere gaben dem hier beschriebenen Modell seinen Namen. Das 'Quäntchen' sollte sich mit möglichst wenig von ihnen begnügen und trotzdem eine ansprechende Flugleistung erbringen! wir mit unserem Sehorgan als Licht wahrnehmen. Die Physik beschreibt Licht als einen Wellenvorgang deren Wellenlänge extrem klein ist, spricht aber auch von Lichtteilchen, die Photonen oder Lichtquanten genannt werden. Letztere gaben dem hier beschriebenen Modell seinen Namen. Das 'Quäntchen' sollte sich mit möglichst wenig von ihnen begnügen und trotzdem eine ansprechende Flugleistung erbringen!

Wir unterscheiden nun: die Lichtstärke ist die Helligkeit einer Lichtquelle. Ihre Einheit ist die CANDELA. 1 Candela entspricht in etwa der Lichtstärke der Flamme einer Stearinkerze.

Und die Beleuchtungsstärke ist die Helligkeit einer beleuchteten Fläche. Ihre Einheit ist das LUX. (Sonne, Juni, zu Mittag = 100.000 Lux im Dezember 9.000 Lux. Die Beleuchtungsstärke hängt ab:

1.) von der Lichtstärke der Lichtquelle,

2.) von der Entfernung zwischen Quelle und Fläche und 3.)

vom Winkel, unter dem die Lichtstärke die Beleuchtungsfläche trifft.

Modellflieger messen die Beleuchtungsstärke mit einer auf ein Multimeter aufgesteckten Solar-Messzelle. Sie ist so geeicht, daß sie im 200 mV-Bereich des Digitalmeters die Beleuchtungsstärke in mW/cm² anzeigt. Eine heuer von mir Mitte Juni um 13 Uhr Sommerzeit durchgeführte Messung ließ die Digitalanzeige meines mit einer Libelle für optimale waagrechte Ausrichtung versehenen Digitalmeters auf über 90 mW/cm² in die Höhe schnellen. (Vor einigen Jahren waren es noch knapp über 80 mW/cm²). Ich sprach diesbezüglich mehrere Personen an, die viel im Freien zu tun haben. Alle bestätigten mir, daß sie, die nie unter Sonnenbrand zu leiden hatten, jetzt viel sonnenempfindlicher geworden sind und die Lichtstärke auch ihrer Meinung nach zugenommen hat!

Der Solargenerator dieses Modells besteht aus 36 Stk. Schindelstrings TZSS 4020/04 E. Parallel geschaltet wurden in 3 Reihen 2mal 18 Schindelstrings mit einer Spannung von 12 V. (Danke, Alfred Haiden, für das Sponsoring des Solargenerators)!!! Für einen Schindelstring gilt: 2 V Spannung und 240 mA Strom im Punkt max. Leistung = 480 mWp*. Der Wirkungsgrad η = mWp-Leistung / Fläche eines Strings = 480 / 3155,7 = 0,152%. Leistung des Generators: Stringanzahl mal mWp = 36 * 0.48 = 17,28 W. Der Belegungsgrad errechnet sich aus der gesamten Schindelstringfläche, dividiert durch die Flügelfläche = 36 * 0,0031557 / 0,3 = 0,378 = 37,8%! Das Leistungsgewicht ist 17,28 W / 4,17 N = 4,14 W/N. Gewicht des verlöteten Solargenerators = 80 Gramm.

*(Wp = Watt peak = max. Leistung, festgestellt unter Labor-Standardmessbedingungen: Luftmasse AM 1,5, 25°C und 100 mW/cm² Beleuchtungsstärke).

Hauptteil im Antrieb ist der schon erwähnte Schweizer maxon DC motor RE 016-039-04, ein Wunderwerk an Präzision, mit einem Wirkungsgrad von 86,1% und den Abmessungen 16 x 40 mm, bei einem Gewicht von 38 g. Ihm angeflanscht ist das Marx- Mini-Pile-Getriebe mit der 6:1-Untersetzung. Die selbstgefertigte Ahornluftschraube 320/254 läuft bei einer Bestrahlungsstärke von ~ 75 mW/cm² mit 1960 U/min. Mit Propellermittelstück 60 mm und Leichtspinner Ø 35 mm wiegt die Luftschraubeneinheit 15,7g. Zur Drehzahlverstellung dient der Hochfrequenzregler JMP-HF9 mit den Abmessungen 5x9, 5x17 mm und einem Gewicht von 0,9 Gramm!

Die Empfangseinheit bilden: der neue Webra-Nano S6 - Empfänger (mit squelch-Stufe), je ein Mikroservo für Seite und Höhe, ein 4 zelliger 700 mAh NMh-Sanyo-Twicell -Akkupack für die Empfängerstromversorgung und natürlich der JMP-Regler. Sender: Graupner JR mc-16/20.

Um mit diesem Modell einen Steigflug von z.B. 0,3 m/s zu erzielen, bedarf es einer theoretischen Propellerleistung von nur 2,71 Watt. (Errechnet sich aus dem Gewicht des Modells, mal der Steig- plus der Sinkgeschwindigkeit. 4,17 * (0,3 + 0,35) = 2,71 W). Welche Mindestbestrahlungsstärke ist nun für diese 2,71 W in mW/cm² erforderlich? Da durch Verluste (Motor, Getriebe, Regler, Luftschraube) bestenfalls 55% der Bruttoleistung von 17,28 W des Solargenerators vom Propeller abgegeben werden, das sind 17,28 * 0,55 = 9,5 W, dividiert man 2,71 / 9,5 * 100 und erhält 28,53 mW/cm².

Es ist Anfang November. Eine gerade durchgeführte Messung der Beleuchtungsstärke bei wolkenlosem Himmel zeigte um 12 Uhr noch immer 46 mW/cm² an. Die Luftschraube drehte bei sonnenabgewandter Tragfläche (Sonne von vorn) 1100 U/min und sonnenzugewandt (Sonne von hinten) 1400 U/min. Ein ruhiger Sonnenmittag sollte bald helfen, der Ungewissheit über obige Fragen Herr zu werden.

Am 13. 11. um 12 Uhr 55 erfolgte dieser Testflug bei einer leichten Strömung aus nördlichen Richtungen, blassblauem Himmel und einer Temperatur von 13-14 Grad. Die Bestrahlungsstärke betrug knapp über 30 mW/cm². Eigentlich erwartete ich bei den müden Propellerumdrehungen keinen Steigflug. Doch mit Ach und Krach plagte sich das Modell aus dem schlecht tragenden Bodenbereich heraus. Ab etwa 20 m Höhe ging es dann etwas einfacher, vor allem mit der Sonne im Rücken des Modells. Mit Bestrahlung von vorn gab es bestenfalls einen Nullschieber. Schließlich waren aber doch gut 120 m Höhe erreicht, vielleicht auch etwas mehr (Höhenschätzung nach Gummihochstarthöhe). Nach genau 30 Minuten war die Bestrahlungsstärke jedoch so gering geworden, daß die Landung einzuleiten war. Am 13. 11. um 12 Uhr 55 erfolgte dieser Testflug bei einer leichten Strömung aus nördlichen Richtungen, blassblauem Himmel und einer Temperatur von 13-14 Grad. Die Bestrahlungsstärke betrug knapp über 30 mW/cm². Eigentlich erwartete ich bei den müden Propellerumdrehungen keinen Steigflug. Doch mit Ach und Krach plagte sich das Modell aus dem schlecht tragenden Bodenbereich heraus. Ab etwa 20 m Höhe ging es dann etwas einfacher, vor allem mit der Sonne im Rücken des Modells. Mit Bestrahlung von vorn gab es bestenfalls einen Nullschieber. Schließlich waren aber doch gut 120 m Höhe erreicht, vielleicht auch etwas mehr (Höhenschätzung nach Gummihochstarthöhe). Nach genau 30 Minuten war die Bestrahlungsstärke jedoch so gering geworden, daß die Landung einzuleiten war.

Trotz beträchtlicher Fehlanpassung Spannung/Strom durch das Fehlen eines MPP-Reglers, wäre mit dem 'Quäntchen' noch Mitte November ein Dreistundenflug von 10 Uhr 30 bis 13 Uhr 30 möglich! Der oben genannte Wunschwert wäre daher problemlos mit einem MPP-Regler realisierbar.

Zu erproben wäre noch, ob nicht doch eine geringfügige Verbesserung des Steigfluges durch eine spezielle Luftschraube für höhere Drehzahlen - anderer Durchmesser und Steigung sowie Profile - zu erzielen wäre. Das Rechenprogramm mahnt danach.

Hiezu Ergänzung August 2003: Hiezu Ergänzung August 2003:

Nach Überprüfung der Bahnfluggeschwindigkeit und einer Abgleichmessung Propellerdrehzahl zu Stromaufnahme, wurde eine neue Luftschraube eingesetzt (314/265 mm, HD = 0,844, Gewicht der kompletten Propeinheit = 15,8 g, Drehzahl ~1.700 U/min), siehe nebenstehende Abbildung. Der effektive Wirkungsgradgewinn bei nur 5,7 Watt Propellerleistung: ein Superlativ! Messen zahlt sich eben aus.

Nach weit über 60 Jahren intensiven Modellflugs in sehr vielen Bereichen dieser herrlichsten aller Nebenbeschäftigungen ist es für mich höchste Faszination, wenn ich mit einem Solarflugmodell pur in niedriger Höhe um jeden Lichtquanten kämpfen muß, um entweder hilflos zusehen zu müssen, wie die Schwerkraft gegenüber dem Auftrieb die Oberhand gewinnt, oder - auch unter Zuhilfenahme suggestiver Kräfte und körperlicher Verrenkungen - der Flug mit kaum merkbarem Höhengewinn fortgesetzt werden kann.

|