Basis aller Überlegungen zu obigem Thema bildet die Formel der Steigfluggeschwindigkeit, vst = (PP / G) - vy (m/s) [1]. In Worten: das Ergebnis dieser Formel sagt aus, ob durch die effektive Propellerleistung PP dividiert durch das Gewicht des Modells G, minus der Sinkgeschwindigkeit vy, das Flugmodell überhaupt zu einem Steigflug befähigt ist, oder gar dem Vorausberechnungen des Herrn Ingenieurs folgend, wie eine Rakete dem Firmament entgegenstrebt. Die profanere Aussage aber ist wohl: umso mehr Leistung zur Verfügung steht, umso weniger das Modell wiegt und umso geringer seine Sinkgeschwindigkeit ist, desto besser ist seine Steigleistung. Das klingt ja wirklich alles sehr einfach. Wie aber stimme ich all diese Komponenten zueinander ab? Und wie kann ich die erforderlichen Werte bestimmen? Bevor man also überhaupt das Balsamesser in die Hand nimmt, und alles was sonst noch zum Bau eines angetriebenen Flugmodells erforderlich erscheint, bereitlegt, wird man sich über die einzelnen eben genannten Parameter so seine Gedanken machen müssen.

Die Fragen, die da auf einem einprasseln sind vielfältig und ihre Lösungen hängen öfters entgegengesetzt wirkend voneinander ab. Doch bald wird klar: nur mit besten Einzelkomponenten wird Staat zu machen  sein. Wie groß soll das Modell werden (beim Solarflugmodell wird die Größe und Form der Flügelfläche bestimmt von der Menge der einzusetzenden Solarzellen)? Je mehr Zellen man projektiert desto größer kann die Leistungsentnahme ausfallen aber umso schwerer wird auch das Modell. Welcher Motor und welches Getriebe sind für das Leistungsspektrum von geringer Beleuchtungsstärke bis höchstmöglicher geeignet? Gibt es überhaupt einen Solarsteller und wie komme ich zur idealen Luftschraube? sein. Wie groß soll das Modell werden (beim Solarflugmodell wird die Größe und Form der Flügelfläche bestimmt von der Menge der einzusetzenden Solarzellen)? Je mehr Zellen man projektiert desto größer kann die Leistungsentnahme ausfallen aber umso schwerer wird auch das Modell. Welcher Motor und welches Getriebe sind für das Leistungsspektrum von geringer Beleuchtungsstärke bis höchstmöglicher geeignet? Gibt es überhaupt einen Solarsteller und wie komme ich zur idealen Luftschraube?

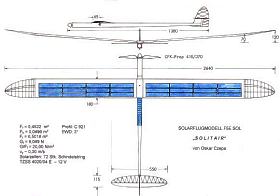

Zur Vereinfachung der Darstellung werden die Erfahrungswerte des reinen, also nicht mit einer Pufferbatterie versehenen Solarflugmodells 'Solitair', mit dem wiederholt Wintersolarflüge durchgeführt wurden, herangezogen. (In Klammer: die des kleinen, reinen Solarflugmodells 'Quäntchen').

Vom Schwebeleistungsbedarf zur erforderlichen Beleuchtungsstärke

Ausgehend von eingangs erwähnter Formel, steht als erster Term die erforderliche Propellerleistung PP. Aus der geringen Helligkeit der tief stehenden Wintersonne resultiert eine geringe Beleuchtungsstärke* (*siehe Abschnitt: Messverfahren zur Bestimmung der Beleuchtungsstärke). Daher müsste die elektrische Leistung von einem aus recht vielen Solarzellen zusammengestellten Solargenerator bezogen werden. Gehört man aber zu den eher sparsamen Typen, wird man sich aus diesem und auch aus Gewichtsgründen, für weniger Zellen entscheiden.

Nach wie vor ist die gebräuchlichste, mit dem besten Wirkungsgrad ausgestattete monokristalline Zelle, die TZSS 4020/04 E, ein Schindelstring aus 4 Einzelzellen in Serie (die Zellen sind schindelartig übereinander gelegt und punktverlötet, Gesamtfläche eines Schindelstrings = 31,55 cm²). Bei einer Beleuchtungsstärke von 100 mW/cm² ist seine maximale Leistung Wp bei 25° C, 480 mWp, bei einer Leerlaufspannung von 2,4 V. Dividiert man die mWp - Leistung durch die Zellenfläche, ergibt sich der Wirkungsgrad und der ist 15,21% (bei Laborzellen schon +18%).

Von wegen Wirkungsgrad: vom Solargenerator bis zur Qualität des Luftschraubenstrahles ist es ein beschwerlicher Weg und für das mager gefüllte Portmonee auch eine schmerzliche Angelegenheit. Denn nur meist hoch entwickelte und daher auch teure Einzelkomponenten werden am Ende der Antriebskette den Propeller zu einem zufriedenen Schnurren verhelfen.

Wie groß muss nun die erforderliche Leistung sein, damit ein Flugmodell überhaupt 'Obenbleiben' kann. Dafür bedient man sich der Formel für den Schwebeleistungsbedarf. Sie gibt an, wie viel Leistung ein Antrieb abgeben muss, damit das Flugmodell im Kraftflug weder steigt noch sinkt. Beim 'Solitär' z.B. drückt das Modell mit 9,07 N auf die Waage und seine Sinkleistung vy beträgt 0,3 m/s: 9,07 N * 0,3 m/s = 2,72 Watt Leistungsbedarf für den Schwebeflug (für Modell 'Quäntchen': 4,17 * 0,36 = 1,5 Watt).

Diese benötigten 2,72 Watt mechanische Leistung sind mit der vom Solargenerator abgegebenen elektrischen Leistung nicht identisch. Zwischen beiden macht sich der Gesamtwirkungsgrad des Antriebes breit und er errechnet sich durch Multiplikation der Einzelwirkungsgrade. Die in der Praxis verbleibenden Restwerte sind: Regler 0,9, Motor 0,85, Getriebe 0,9 und Luftschraube 0,75 Prozent: 0,9 * 0,8 * 0,9 * 0,70 = 0,5163 oder 51,63 % Gesamtwirkungsgrad. Die erforderliche elektrische Leistung für den Schwebeflug beträgt somit hochgerechnet: 2,72 / 0,5163 = 5,27 W ('Quäntchen': 1,5 / 0,5163 =2,9 W).

Jetzt möchte man doch gerne wissen, bei welcher Beleuchtungsstärke der Schwebeflug zustande kommt. Jede Flächenhälfte des 'Solitair' ist mit je drei Reihen Schindelstrings belegt, wovon 2 x 6 Strings eine Reihe bilden, also mit insgesamt 72 Stk. auf 12V geschaltet (siehe Modellzeichnung). Unter oben angegebenen Bedingungen würde die maximale Ausgangsleistung dieses Solargenerators 0,48 * 72 = 34,56 Watt betragen und die erforderliche Beleuchtungsstärke für den Schwebeflug: 5,27 W / 34,56 W * 100 = 15,24 mW/cm² (für Quäntchen mit 36 Schindelstrings: 2,9 / 17,28 * 100 = 16,78 mW/cm²). ((Beleuchtungsstärke-Messgerät siehe Abschnitt Messverfahren)).

Nur mit der Energie für einen 'Nullschieber' herumzukrebsen, macht aber wenig Freude. Als 'Sicherheitsreserve' sollte man wenigsten einen Steigflug von 0,3 m/s einplanen. Dafür muss der Propeller nach Formel [1] (5,44 / 9,07) - 0,3 = 0,3 m/s statt 2,7 Watt, 5,44 Watt abgeben und die erforderliche Beleuchtungsstärke dafür beträgt: 5,44 / 34,56 * 100 = 15,74 mW/cm² [2]. (Für 'Quäntchen': ((PP = 4,17 * 0,66 = 2,75 W)) ist gleich 2,75 / 17,28 * 100 = 15,9 mW/cm²).

Nun ist der Temperatureinfluss auf die schönen, blau schimmernden Siliziumplättchen nicht unbeträchtlich. Es wurde ein Temperaturleistungs-Koeffizient errechnet und der lautet: PTK = -0,45% / K. (K = Kelvin). Als Beispiel fand einer der schon erwähnten Winterflüge bei einer Bodentemperatur von 4°C statt. Die Temperaturdifferenz vom Standardwert 25°Celsius auf 4°C = 21 Kelvin (298,15 K auf 277,15 K) ((für 'Quäntchen': Messung am 9.12. = 25,2 K)). Mit 0,45 % * 21 K ergibt sich eine Leistungsverbesserung der Zelle um 9,45% ('Quäntchen': 11,34%) bzw. eine Verbesserung des Wirkungsgrades von 15,21% * 1,0945 auf 16,64% ('Quäntchen': 16,93%). Ausgehend von 34,56 W bei 25°C steigt bei 4°C die elektrische Leistung demnach auf 37,82 W ('Quäntchen': 19,24 W). Dagegen verringert sich erfreulicherweise die erforderliche Beleuchtungsstärke nach Formel [2] auf 14,38 mW/cm² ('Quäntchen': 14,29 mW/cm²). Dies ist gleichzeitig auch die Mindestbeleuchtungsstärke, die vom Solargenerator des 'Solitair' ('Quäntchen') eingefordert wird, um obige Flugleistung zu erbringen. Egal zu welcher Tages- und Jahreszeit, vorausgesetzt, es hat eben nicht mehr als 4°C Außentemperatur ('Quäntchen'-Rechnung: -4°C). (Um Missverständnissen vorzubeugen: diese +4°C (-4°C)-Bedingung könnte z.B. auch im Hochsommer am Gletscher in der Frühe um 4 Uhr oder abends um 20 Uhr herrschen).

Messverfahren zur Bestimmung der Beleuchtungsstärke

Wir unterscheiden: die Lichtstärke ist die Helligkeit einer Lichtquelle. Ihre Einheit ist die CANDELA. 1 Candela entspricht in etwa der Lichtstärke der Flamme einer Stearinkerze. Eine 100 Watt Glühlampe = 135 Candela.

Und die Beleuchtungsstärke (auch Bestrahlungsstärke genannt) ist die Helligkeit einer beleuchteten Fläche (Solargenerator). Ihre Einheit ist das LUX. (Sonne, Juni, zu Mittag = 100.000 Lux im Dezember 9.000 Lux). Prüfbedingungen für Solarzellen: ausgegangen wird von dem senkrechten Strahlungseinfall (Zenitsonnenstand) im Zeitpunkt des so genannten Sonnenstillstandes am 21. / 22.6 (Sommeranfang) in Meereshöhe (kürzester Weg der Photonen durch die Lufthülle). Bei diesem Sonnenstand beträgt die höchste Beleuchtungsstärke 1010 W/m².

Die Beleuchtungsstärke hängt ab:

1.) von der Lichtstärke der Lichtquelle,

2.) von der Entfernung zwischen Quelle und Fläche und

3.) vom Winkel, unter dem die Lichtstärke die Beleuchtungsfläche trifft.

Auch die Luftmasse AM (air mass) ist, wie man sich leicht vorstellen kann, ein Spielverderber des Solarfluges. Es tritt eine Abschwächung der Beleuchtungsstärke mit der Weglänge der Photonen ein. (Weltraum AM = 0, Zenitstand der Sonne/Meereshöhe AM = 1, Prüfbedingung AM = 1,5 und Bodennähe bis ~ AM 4.

Solarmodellflieger verwenden zur Erfassung der Beleuchtungsstärke eine käufliche Messzelle in Verbindung mit einem Digitalmessgerät. Die Zelle ist so geeicht, dass der 200 mV-Bereich des Digitalmeters die Beleuchtungsstärke in mW/cm² anzeigt.

Wie schon unter 3.) erwähnt, reagiert die Zelle äußerst empfindlich auf den Einfallswinkel der Helligkeit. Daher ist es für exakte Messungen erforderlich, das Digimeter samt Zelle unverrückbar auf einer beweglichen, arretierbaren Messplatte zu fixieren. Eine einwandfreie Horizontallage der Messzelle kann dann nur durch Auflegen und Justieren mittels Präzisionslibelle erreicht werden. Ebenso genau muss die Ausrichtung zur Lichtquelle (rechter Winkel zur Sonne) erfolgen. Am einfachsten bewerkstelligt man dies mittels einer Kartonschutzklappe für die Digitalanzeige zwecks Vermeidung eines schwarzen Feldes. Bei genauer Ausrichtung des Digimeters zur Sonne, fällt der Schatten der Abdeckklappe parallel auf das Messgerät. Zur Probe kann man das Messgerät um 180° verdrehen. Dann sollte in beiden Richtungen der gleiche Wert aufscheinen. Mit Amateurmitteln ist dies aber alles kaum zu schaffen. Zwei, drei Zehntel Fehlanzeige muss der kleine Mann wohl in Kauf nehmen.

Man sollte während des Messvorganges auch Spiegelungen vermeiden. Jegliche Annäherung zur Messzelle mit blankem Gesicht, heller Kleidung, die Nähe von Fenstern, oder angestrahlten Mauerflächen, führt unweigerlich zu falschen Messergebnissen.

Der wahre Bestrahlungswinkel Sonne / mittlere Solarzellenreihe

Der geübte Solarmodellflieger wird immer versuchen, sein Modell mit der Sonne im Rücken zu starten. Damit ist schon einmal die 'Hauptrichtung' festgelegt. Beim 'Solitair' liegen profilbedingt alle drei Solarzellreihen unter verschiedenen Einstellungen zur Profilsehne bzw. zur Rumpflängsachse am Druckanstiegsbereich des Tragflügels. Ihr Mittelwert beträgt 9,5°. Für den Steigflug von 0,3 m/s und einer zunächst errechneten und später gemessenen Bahnfluggeschwindigkeit von 6,4 m/s, wurde ein Steigflugwinkel von 3,5° errechnet. Aus diesen beiden Werten resultiert für die Solarzellen ein mittlerer Fluglagewinkel von 13°.

Um nun den wahren Beleuchtungswinkel zur mittleren Solarzellenreihe zu finden, musste zu besagter Winterzeit noch der Einstrahlwinkel der Sonne ermittelt werden. Seitlich an erwähnter auf 0°-Ebene gebrachter Messplatte befand sich ein drehbarer, 50 cm langer Aluwinkel, versehen mit Kimme und Korn. Auf dem zur Sonne zeigenden Ende war ein altes, stark überbelichtetes 6x6 Filmstück aufgesteckt, durch das man unbeschadet in die winterliche Sonne blicken konnte. Am 16.1. um 10.30 Uhr ergab nach Justierung die Ablesung auf einem an der Messplatte befestigten Winkelmesser, einen Nadirwinkel von 18° (lt. Unisternwarte Wien: 18,85°). Aus nachstehender Zeichnung ist ersichtlich, dass bei gegebenem  Flug der mittlere Einstrahlwinkel 31° betrug. Dieses Ergebnis ist für den Solarflieger an sich irrelevant, doch führte diese Erkenntnis dazu, den wahren Winkel Sonne/mittlere Solarzellenreihe zur Messung der tatsächlichen Beleuchtungsstärke während des Fluges herauszufinden. Flug der mittlere Einstrahlwinkel 31° betrug. Dieses Ergebnis ist für den Solarflieger an sich irrelevant, doch führte diese Erkenntnis dazu, den wahren Winkel Sonne/mittlere Solarzellenreihe zur Messung der tatsächlichen Beleuchtungsstärke während des Fluges herauszufinden.

Ein auf diesen Winkel ausgerichtetes Solarmessgerät zeigte eine Beleuchtungsstärke von 30,00 mW/cm², ein Wert, der beruhigend über der erforderlichen Beleuchtungsstärke von 14,38 mW/cm² für einen Steigflug von 0,3 m/s liegt. (Messung am 9.12.2002. 11 Uhr: Beleuchtungsstärke: 25 mW/cm², Nadirwinkel 18°, Temperatur - 4,2°, AM: Stadtbereich!).

|

Das Modell und sein Antrieb, der Schlüssel zum Erfolg

Nach ausführlicher Behandlung des Leistungbedarfes der Luftschraube PP, des ersten Terms aus eingangs erwähnter Formel, verbleiben zur Betrachtung daraus nurmehr das Gewicht G und die Sinkgeschwindigkeit vy.

Was immer für ein Entwurf dem Solarflugmodell zugrunde liegt, der Konstrukteur und Erbauer muss mit der Leichtbauweise auf gutem Fuß stehen. Wollte man z.B. mit nur 36 Schindelstrings das Auslangen finden, dann sollte nach vorherigen Angaben das Modell mit nicht mehr als 4,5 N die Waage belasten (17,28 / 4,5 = 3,8). Alles was über diesem Wert liegt, lässt auf noch längere Winterflugzeiten hoffen (siehe (('Quäntchen')).

Auch im Winter gibt es Thermik! Zum Abbau größerer Höhen eignet sich besonders das Windmilling. Dabei kann mit einer bei stark gedrosseltem Motor drehenden Luftschraube in einer Art Bremsflug sehr schnell Höhe abgebaut werden. Sind die Belastungen am Modell auch nicht übermäßig, sollte hier in Erinnerung gerufen werden: leicht bauen ist nicht all zu schwer, jedoch fällt einem die Forderung 'leicht und fest', nicht so leicht in den Schoß.

Für ein gutes Sinken sind Flächenbelastungen um 20 N/m² anzustreben und Profile mit großen Gleitzahlen (z.B. 'Solitair': C 921, Re-Zahl 80.000 ca 1,15 / cw 0,0166 = 69 nach Wiechers Profilrechenprogramm). Das Wissen um den wahren Bestrahlungswinkel der Solarzellen führt auch zur Überlegung, beim Entwurf eines Solarflugmodells den Flügeleinstellwinkel möglichst groß zu wählen und die Solarzellen mehr zur Endleiste hin als zur Druckminimumstelle zu platzieren.

Antrieb, Wirkungsgrade und Solarregler

Ein hervorragender Gesamtwirkungsgrad des Antriebes ist nur erreichbar durch: Glockenankermotoren (Marxon), dazu passenden Spezialgetrieben für den Einsatz großer Luftschrauben und möglichst gut berechneter Propeller (Schöberl). (Tüftler schaffen es auch mit so genannten Billigmotoren).

Der einzige derzeit im Handel erhältliche MPP-Solarsteller hat mit seinen fetten Abmessungen ein Gewicht von 45g und stellt so ein wirkliches Problem beim Einsatz in kleinen Solarflugmodellen dar (Sommerauer). Bei starker Sonneneinstrahlung wäre er überflüssig, denn jeder normale Stellerwinzling mit mindestens 60 Khz (Forderung für Glockenankermotoren, z. B.: JMP) erfüllt seine Aufgaben dort zufrieden stellend. Die Nachteile dieser Steller: sie werden ohne Motorkurzschlussbremse geliefert (für Indoormodelle ja nicht erforderlich). Mit laufender Schraube ist jedoch ein Einfliegen für optimales Sinken im Gleitflug unmöglich. Bis etwas Besseres kommt, empfiehlt sich Einfliegen am Hang bei schwachem Wind oder eine mechanische Luftschrauben-Stoppeinrichtung.

Der Solarregler ist aber beim Wintersolarflug unbedingt erforderlich, weil mit kleiner werdenden Nadirwinkel der Sonne die Beleuchtungsstärke abnimmt und dann das Strom - Spannungsverhältnis des Solargenerators nicht mehr stimmt. Hier hilft dann der wichtigste Teil des Solarreglers, der Gleichspannungswandler.

Beim Modell 'Quäntchen' ist erfahrungsgemäß trotz des herausragenden Leistungsgewichtes von 4,17 W/N und der geringen erforderlichen Bestrahlungsstärke von 14,29 mW/cm², ohne Solarregler, also mit dem JMP-Regler, Wintersolarflug nur bei einer Beleuchtungsstärke um die 40 mW/cm² möglich.

PS.:

Wintersolarflug am 24. 2. 2003. Modell 'Quäntchen' ohne Solarregler und mit Luftschraube 320/266. Wetterlage: Hochdruck mit leichter Luftbewegung aus nördlicher bis nordwestlicher Richtung. Bodentemparatur im Schatten 0°. Teilweise kleinräumige, schwache Thermik. Flug ab 11 Uhr schwierig. Ab 11 Uhr 30 problemlos. Abbruch des Fluges um 12 Uhr 30 wegen Magenknurrens.

|